Monument Valley, l’autre histoire des Amériques-

Monument Valley. Prononcer ce nom suffit à évoquer un somptueux décor de film, avec ses mesas rouge sang balayées par le vent du désert, ses crépuscules pourpre et son horizon infini. Mais au-delà des visions de carte postale, Monument Valley est un lieu hautement symbolique, qui raconte en filigrane une autre histoire : celle du peuple Navajo, des injustices et des souffrances immenses qu’il a subies, et de sa lutte pour la renaissance.

Ombre et lumière à Monument Valley.

Quand je suis partie pour ce voyage organisé sur trois états du sud-ouest américain, Nevada, Utah et Arizona, je ne savais pas grand-chose de Monument Valley et des autres merveilles géologiques que j’allais découvrir, mais j’avais du cinéma plein les yeux. La chevauchée fantastique, Il était une fois dans l’ouest, et des dizaines d’autres westerns ont été tournés sur ce sol à vif, hanté par les hautes silhouettes des plateaux érodés et des hoodoos solitaires. Nous avons quitté Las Vegas et nous nous sommes dirigés vers Zion National Park, à travers un paysage dont la présence humaine semblait peu à peu gommée – d’abord des banlieues éparses, puis des hangars solitaires, puis rien, la route et les montagnes lointaines, sierras clairsemées dans une plaine infiniment rouge et abrasée par les vents.

La route vers Monument Valley, en pleine tempête de sable.

Je croyais traverser le royaume du vide, et je repensais à ce poème de Goethe, écrit en 1827, dans lequel il louait cette Amérique plus chanceuse que notre vieux continent, cette Amérique sans châteaux en ruine et sans souvenirs, sans histoires de revenants. Un pays entièrement tournée vers le futur, et que rien ne hante. Je croyais moi aussi au mythe de la wilderness, la nature sauvage rétive aux hommes – un sol de pierre sur lequel aucune empreinte ne demeure, des rafales qui effacent les traces.

Pas de fantômes.

Paria River valley.

A Bryce Canyon, j’ai commencé à entendre parler d’eux. Eux, ce sont ceux qu’on appelle en anglais les « Native Americans », les premiers habitants des Amériques : ceux d’avant Christophe Colomb, avant le Mayflower, avant tous les bateaux venus de notre monde. J’ai vu le matin monter sur Bryce Canyon dans un état d’émerveillement difficile à décrire : je n’avais jamais vu ça. Ces badlands multicolores, dont les ravinements révélaient une féerie de tons ocres, jaunes et violets, au fil des strates de schiste, de calcaire, de limon, d’argile ou de grès. Cette forêt de cheminées de fées, ou hoodoos, sculptés par la lente érosion depuis des millénaires.

Matin à Bryce Canyon.

Sentiers à travers la roche rouge.

Des groupes de chevaux descendaient sur les chemins étroits au milieu du peuple minéral ; on aurait juré voir une foule entière, un amphithéâtre debout pour célébrer la beauté de la nature vierge d’hommes.

Chevaux à Bryce Canyon.

Du point de vue le plus célèbre, Inspiration Point, la vue était à couper le souffle, et un panneau disait que les indiens Paiute, les premiers habitants de cette région, racontaient qu’au commencement du monde, Bryce Canyon était peuplé de créatures hybrides, chimères de lézard, d’oiseau et de loup, qui avaient la capacité de se prendre des formes humaines. Mais un châtiment s’était abattu sur eux – l’histoire ne racontait pas pourquoi –, et le dieu coyote les avait tous changés en pierre. Ce que nous voyons était le résultat de la punition : des êtres suspendus en pleine métamorphose, dans la lumière du matin. Je me suis demandé quelle était le crime dont les créatures s’était rendues coupables, et quelle malédiction pesait sur eux.

Inspiration Point

Les hoodoos, ou cheminées de fée.

Nous avons repris la route vers Monument Valley. Une tempête de sable faisait rage, des virevoltants – en anglais tumbleweeds, ces balles d’herbes sèches qui traversent les grandes plaines arides – traversaient la route. Le paysage devenait à chaque instant plus grandiose. Nous sommes entrés en territoire Navajo, et j’ai appris que Monument Valley avait un statut à part : ce n’était pas un parc national, c’était une réserve navajo. Un territoire qui leur appartenait, et qu’ils administraient eux-mêmes. Des villages navajos au bord des routes promettaient, sur des panneaux publicitaires artisanaux, de l’artisanat local et la découverte de la vie traditionnelle de ces peuples. Nous ne nous sommes pas arrêtés, cela ne faisait pas partie du programme. Mais malgré l’obstination de notre guide à éviter les navajos, le centre d’information était incontournable. Et c’est là que j’ai compris. Je ne me tenais pas face à un décor de film, un territoire vierge sur lequel je pouvais projeter tous mes fantasmes d’occidentale cinéphile. Monument Valley n’avait jamais été terra nullius, et c’était un mémorial : le silence de ses grands espaces commémorait le sort terrible subit par les Navajos, et une de leurs rares victoires.

Nos tentes à Monument Valley, en pleine tempête de sable – ou comment éviter de donner un centime aux Navajos… J’aurais préféré dormir dans l’hôtel qu’ils gèrent, à cinquante mètres de là.

En 1864, les Etats-Unis décidèrent une de ces grandes déportations d’Indiens qui entachent toute l’histoire américaine du dix-neuvième siècle. Les différents peuples qui vivaient dans cette région qu’on appelle les Four Corners – quatre coins, car ses montagnes sont à la frontière entre quatre états – furent rassemblés à Monument Valley, devenu pour quelques jours un premier avatar de ce spectre terrible que raviveront les génocides du vingtième siècle, le camp de concentration. Puis on annonça à ces hommes et ces femmes qu’ils devaient quitter leur terre ancestrale, et seraient déplacés à trois cent miles (environ quatre cent cinquante kilomètres) de là. Afin de s’assurer que personne ne puisse se cacher et rester sur place, les soldats américains incendièrent les villages, empoisonnèrent les puits, détruisirent tout sur leur passage, puis ils escortèrent les Navajos dans leur longue marche – c’est ainsi qu’on nomme aujourd’hui cet effroyable épisode, the Long Walk of the Navajo. Plusieurs centaines de personnes périrent, incapables de supporter la marche sur une telle distance, sous la chaleur et sans ravitaillement ou presque. On raconte des histoires horribles de vieillards, de femmes enceintes et d’enfants incapables de suivre le groupe, et que les soldats achevaient d’une balle.

Mais au cœur de l’horreur, les Navajos eurent une chance dont bénéficièrent très peu de nations amérindiennes : ils eurent le droit de revenir. La résistance navajo était si tenace qu’en 1868, un traité fut conclu entre eux et les Etats-Unis. Monument Valley et les terres alentours, ces terres si arides et désertes qu’elles ne présentaient alors aucun intérêt pour les Américains, revinrent au peuple navajo. C’est pour cela qu’aujourd’hui, l’hôtel qui surplombe les mesas iconiques, The View Hotel, est entièrement géré par eux, c’est pour cela que j’ai pu enfin mettre un terme à mon aveuglement, et lire l’autre histoire de Monument Valley.

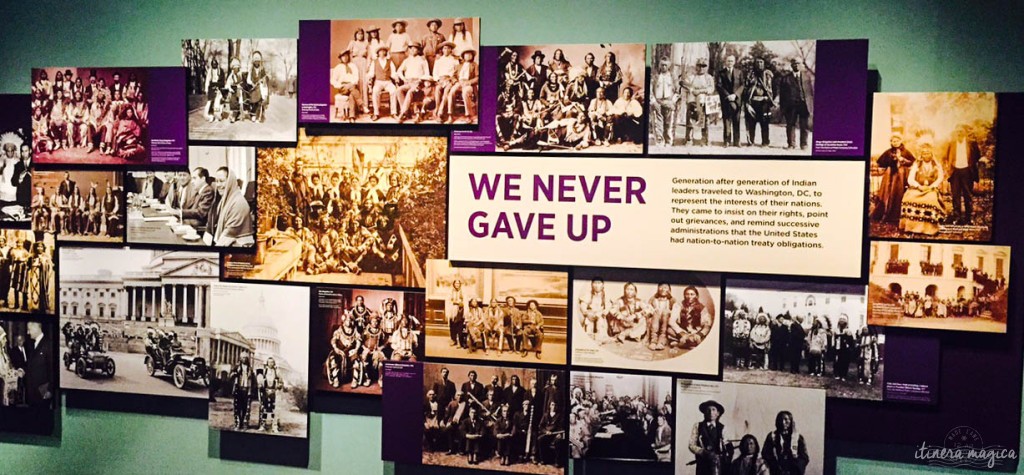

Photo prise au musée des Indiens d’Amérique, Smithsonian, Washington DC. “Nous n’avons jamais abandonné”, disent les nations indiennes.

Je sais depuis que d’autres peuples amérindiens ont eu moins de chance encore. La pire déportation fut celle qu’on nomme aujourd’hui la Piste des Larmes – Trail of Tears –, lorsqu’en 1830, les Cherokees, Muscogees, Séminoles, Chickasaws et Choctaws furent forcés à un exil de plusieurs centaines de kilomètres, dans des conditions atroces. Près de cinq mille personnes moururent d’une mort insoutenable durant cette longue marche de l’horreur, un des actes les plus explicitement génocidaires de la « conquête de l’ouest ». La population Cherokee fut décimée. Les guerres américano-indiennes furent le théâtre d’autres massacres injustifiables, comme celui de Sand Creek, lorsqu’un général fanatique décida un raid sur des villages pacifiques, et tua hommes, femmes et enfants avec une sauvagerie que je me refuse à détailler ici.

Depuis Monument Valley, je suis retournée plusieurs fois aux Etats-Unis – auxquels je suis extraordinairement attachée, c’est une histoire d’amour-haine qui me poursuit depuis toujours –, et j’ai pu visiter le magnifique musée des indiens d’Amériques, à Washington D.C. (Smithsonian’s National Museum of the American Indian). J’ai mieux compris le lent processus par lesquels on avait dépossédé les Indiens de leurs terres et de leurs vies. La volonté génocidaire n’est venue qu’au dix-neuvième siècle, l’ère effroyable des guerres américano-indiennes, des massacres de masse, de Buffalo Bill et des cow-boys sans scrupules, glorifiés par bien trop de westerns. On raconte toujours l’histoire du point de vue des vainqueurs. Dans ce musée en forme de paysage mouvant, mi vague mi montagne, entouré d’un jardin aquatique qui cultive toutes les plantes ancestrales, j’ai pu découvrir les mondes en danger des nations indiennes qui luttent pour la survie de leurs cultures, leurs langues et leurs dieux.

Au musée des peuples amérindiens, à Washington DC.

J’ai lu que durant les premiers temps, la coexistence entre les occidentaux et les Natives était plutôt pacifique, et comportait quelques belles histoires – c’est ce que célèbre Thanksgiving, lorsque les Indiens évitèrent aux pèlerins débarqués du Mayflower de mourir de faim lors de leur premier hiver dans le nouveau monde. Des accords de paix ont été conclus, symbolisés par la Guswenta, la célèbre ceinture à deux bandes, qui symbolise le cours parallèle de deux navires étrangers sur la même rivière, sans que l’un d’eux cherche à renverser l’autre.

La Guswenta, symbole du respect mutuel. Deux trajectoires parallèles sur une même rivière.

Mais malgré eux, les Européens ont amené du vieux monde des maladies auxquelles les Indiens étaient incroyablement vulnérables, et la première vague de diminution de la population indienne a commencé – comparable à ce génocide accidentel des Hawaïens lors de l’arrivée des navigateurs, que je raconte ici.

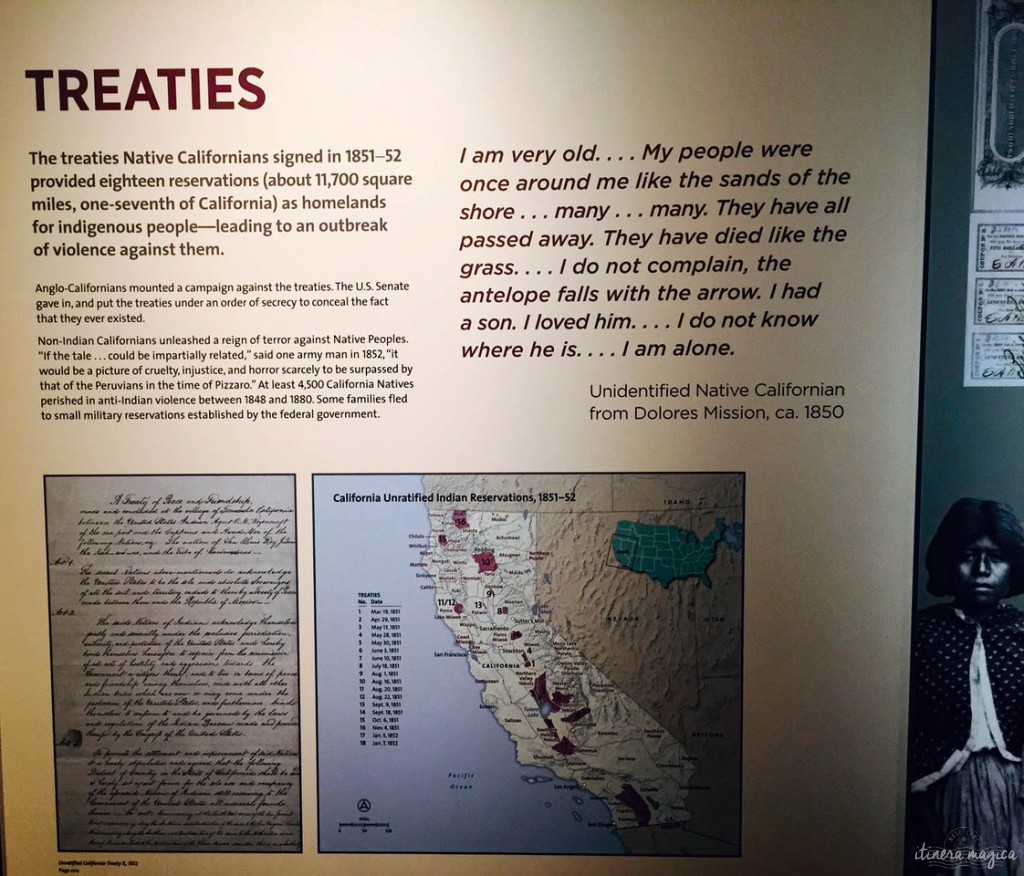

Puis les traités se sont retournés contre les premiers occupants. Le musée détaille le basculement au début du dix-neuvième, l’évolution de ces traités de plus en plus injustes, et imposés avec toujours plus de violence. Les Etats-Unis expansionnistes ont commencé à dégainer tout un arsenal juridique contre les Nations indiennes, à les exproprier et déposséder en toute légalité. Souvent, les contreparties promises aux Indiens n’étaient pas respectées. Et quand les traités ne suffirent plus, vint la violence, la déportation et les guerres. Paradoxe sinistre de l’histoire, la signature de traités favorables aux Indiens eut aussi des conséquences terribles pour eux : l’exemple le plus éclatant est celui de la Californie, ma terre promise depuis toujours, mais que je sais entachée par des actes violents et injustes, qui n’obtinrent jamais réparation. Estimant que les traités accordant des réserves aux Natives en Californie leur étaient trop favorables, les Blancs déclenchèrent de véritables pogroms qui exterminèrent des nations entières, tels que les Yuki. Quatre mille cinq cent Indiens environ furent tués, et des milliers d’autres vendus comme esclaves.

Traités de Californie et complainte déchirante d’un vieil Indien de la Mission Dolores de San Francisco.

Pourtant, la colonisation de la Californie avait commencé sous des auspices moins effroyables. Je me souviens de ma visite dans ce qui est à mes yeux le quartier le plus vivant et le plus attachant de San Francisco, Mission.

Mission Dolores, ou plutôt Mission Saint François d’Assise, l’église des missionnaires, dans le plus vieux quartier de San Francisco – miraculeusement épargné par le grand séisme du début du XXe.

Il faut remonter à l’époque où l’Espagne, arrivée depuis l’Atlantique dans le nouveau monde, et ayant conquis toute l’Amérique du sud jusqu’à rejoindre les rivages de l’autre océan, occupe le Mexique. Sa recherche de terres nouvelles la pousse cette fois vers le nord : vingt et une missions chrétiennes sont envoyées explorer les terres désertes de la Californie, et y fonder des communautés et des églises. La mission San Francisco de Asis, menée par le père Junipero Serra et le lieutenant José Joaquin Moraga, est celle qui remonta le plus loin sur la côte, et donnera à la ville encore en germe le nom de son saint patron, Saint François d’Assise. C’est en 1776 qu’ils découvrent la baie, et décident d’y établir leur mission ; un contact pacifique est établi avec les indiens Ohlone, qui construiront la mission et l’église en échange d’un repas par jour, et de l’évangélisation. Je suis saisie par la maquette montrant la mission à la fin de sa première construction, en 1791 : un bâtiment au milieu de nulle part, seul sur des collines pelées, dépourvues de tout arbre (les missionnaires allaient chercher le bois plus à l’intérieur des terres, car la baie était nue – pourtant c’était bien à l’embouchure et sur l’eau qu’ils voulaient fonder cette cité), dans un paysage désolé. Les franciscains de la Mission Dolores recherchent la concorde avec les Ohlone, et ils n’ont pas le choix : ils sont seuls au milieu de nulle part, quelques ecclésiastiques face à des centaines d’Ohlone. Ainsi, le plafond de la mission est décoré selon les techniques Ohlone traditionnelles, avec des teintures végétales et des motifs géométriques qui m’évoquent le tissage ; le musée ne comporte pas seulement crucifix, pyx, ostensoirs et calices venus du Mexique, sculptés dans l’or et l’argent et sertis de pierres précieuses, dans la pure tradition du baroque européen, mais aussi nombre d’objets rituels Ohlone dont les tribus avaient fait don aux missionnaires, témoins de cette culture qui avait su apprivoiser l’âpreté de la baie depuis des millénaires.

L’église de la mission. Mobilier européen baroque, toit décoré selon les techniques des Ohlone.

Mais les cultures ne prennent pas dans le sable aride, les missionnaires sont aussi dépendants des provisions arrivées du Mexique que du savoir-faire des Ohlone. On sent qu’une certaine solidarité se noue entre les peuples ancestraux et ces nouveaux venus bien démunis face aux terres immenses qu’ils sont venus évangéliser avec leurs bouts de croix et leurs icônes bien fragiles face aux vents du désert. Et pourtant, bien malgré eux, les Espagnols seront la perte des Ohlone. Les maladies européennes, telles que la rougeole, déciment les Indiens – le cimetière de la mission commémore les cinq mille vies perdues lors des épidémies de 1814 et 1826. Terrible paradoxe de ces missions sacrificielles, où des prêtres courageux viennent sans armes et sans viatique porter cette parole de feu qui soutient leur vie dans des territoires immenses et isolés, sans armes et sans intention belliqueuse, et tuent pourtant malgré eux ces mondes millénaires. L’Espagne céda la Californie au nouvel état indépendant du Mexique en 1821, puis le Mexique fut forcé de l’abandonner aux Etats-Unis en 1848 ; je ne peux m’empêcher d’être touchée par ces prêtres Espagnols seuls dans le désert, qui posent les premières pierres d’une ville dont ils ne verront jamais la magnificence, et pourtant, j’ai le cœur serré devant les parures, les pagnes et les coiffes des Ohlone, devant les maquettes qui reproduisent leurs villages, leurs cérémonies, leurs chasses. Terrible Christ des outremers qui consume ceux qu’il est venu embrasser.

Dans cet article consacré à Lisbonne, j’évoquais déjà l’ambivalence à laquelle nous contraignent les récits des grandes explorations et des missions d’autrefois, à travers ces mondes que nous avons “découverts” et tant altérés.

Guerrier indien fourbu sur les étoiles et rayures.

A côté de l’église de la Mission, le cimetière ombragé par de grands cyprès, des figuiers et des acanthes galopantes, est une litanie de la mortalité précoce – comme on est vite foudroyé, dans ce nouveau monde hostile. Des anges et des mères éplorées aux larmes de pierre veillent sur les vieilles tombes, des animaux de marbre dorment aux pieds de certains défunts, c’est un beau jardin de morts. La Mission m’aura touchée au cœur, plus que tout autre monument de San Francisco. Elle dit l’ambiguïté des découvertes et du contact entre les cultures, l’horreur mais aussi, l’espoir.

Le cimetière de la mission.

Je suis ensuite allée me promener dans les rues de Mission, quartier hispanique et explosion perpétuelle de couleurs, qui a érigé l’art de la fresque murale en clef de son identité. Ses rues sont presque entièrement décorées par des artistes urbains aussi talentueux qu’engagés, qu’y commémorent les morts du sida et de la drogue, et les luttes des peuples indigènes des Amériques. J’y ai vu une oeuvre représentant des Indiens, légendée par ces mots si terribles, si explicites : « 1492-1992. 500 years of Native survival » : 500 ans de survie indienne.

1492-1992, cinq cent ans de survie indienne.

Fresque commémorant la lutte des paysans indiens.

Je continue d’aimer à la folie les paysages américains du Sud-Ouest, les terres rouges et les crépuscules enchantés. A rêver de Monument Valley, de Bryce Canyon, et du canyon le plus spectaculaire de la planète, le Grand Canyon. Mais j’ai compris combien je m’étais trompée. Goethe a tort, l’Amérique a ses fantômes. Ces terres aussi sont hantées – mais on a sciemment effacé les traces. J’ai repensé à la malédiction de Bryce Canyon. L’Occident dévoreur de mondes, ma maison, le moule qui m’a forgée et dont je ne saurais me départir, aurait peut-être lui aussi mérité d’être changé en pierre.

Bryce Canyon, Inspiration Point.

Grand Canyon.

Lever du jour à Monument Valley.

Vous avez aimé cet article ?

Alors n’hésitez pas à le partager ou à l’épingler !

-

Pour suivre l’actualité d’Itinera Magica, aimez notre page Facebook

ou inscrivez-vous à notre newsletter

Merci pour votre soutien et à bientôt !

le 10 décembre, 2015 à 17 h 55 min a dit :

Merci 🙂

le 11 décembre, 2015 à 9 h 20 min a dit :

Merci pour ce voyage.

le 10 janvier, 2016 à 8 h 38 min a dit :

J’ai beaucoup appris. M E R C I

le 20 mars, 2016 à 14 h 37 min a dit :

Wahou tes photos sont très belles, elles donnent grave envie de partir à la découverte de Monument Valley. Le réveil après la nuit en tente dans à Monument Valley a dût être magique et inoubliable.

le 20 mars, 2016 à 20 h 39 min a dit :

Merci beaucoup, Thomas ! Oui, c’était un moment inouï… je retourne en Arizona la semaine prochaine et j’ai tellement hâte !

le 21 mars, 2016 à 13 h 22 min a dit :

Merci pour cet article très intéressant ! Nous nous sommes près de Mesa Verde, nous allons à Monument Valley dans les prochains jours, j’ai hâte et ton article m’a encore plus motivée !

le 21 mars, 2016 à 23 h 26 min a dit :

Oh, c’est génial, vous allez vous régaler ! J’ai hâte de lire vos impressions… bon voyage !

le 1 avril, 2016 à 6 h 01 min a dit :

[…] Bei meinem ersten Besuch in Las Vegas bin ich anschließend nach Bryce Canyon und Monument Valley gefahren und habe in Monument Valley neben den Monolithen gezeltet, in einem Sandsturm, der den Sonnenaufgang magisch verhüllte. Von dieser unvergesslichen Erfahrung, die mich tief geprägt hat, erzähle ich hier. […]

le 1 septembre, 2017 à 22 h 16 min a dit :

[…] sur une doigt d’une main dans l’histoire de ma vie – je pense à la côte amalfitaine, à Monument Valley, c’est vous dire dans quelle catégorie on se situe. Et en plus, c’était bon. Le restaurant […]

le 24 mars, 2019 à 15 h 48 min a dit :

Les paysages sont incroyablement beaux. J’ai aussi beaucoup aimé le Mission District de San Francisco ! 🙂